|

|

|

| 7/22 | |

|

ともにある山:山に生き山を活かす |

|

|

|

|

江戸時代の松本の山々。 松本城の用材には、杣達が上高地から木を切り出したとか。 杣の使った道具。

甲武信岳を源流とする信濃川は全長367Kmだそうですか、支流の梓川から見ると、更に10Kmほど伸びるとか。 |

|

|

|

|

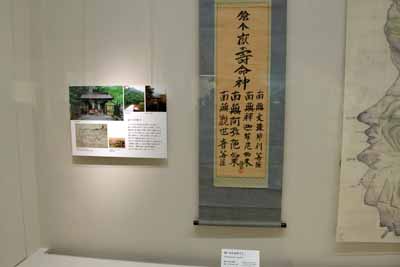

自然災害等で恐れと信仰の対象となった山としては、槍ヶ岳・乗鞍岳・穂高があったそうです。 |

|

|

|

|

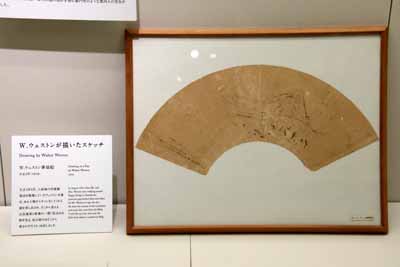

明神池の近くに住んだ、ガイド・上條嘉門治使用の足袋と手袋。 ウェストンの筆篇絵・1914。

山の営も、食料、資源の利用から、信仰、登山、観光、電力へと変わってきました。 |

|

|

伝えてきた心:人々の祈りの形 |

|

|

|

|

貧乏神を乗せるワラ馬(入山辺)。 農村部の村の守護神・石造道祖神、松本には370体ほどあるそうです。

季節の折々に行われる、伝統行事・小正月の道祖神祭り・雛祭り・七夕祭り。 |

|

| 寺社一覧へ | 目次へ・・・・次ページ・・・・戻る |

|

|

|