|

|

|

| 5/22 | |

|

にぎわう商都:城下町の人々と祭り |

|

|

|

|

にぎわいの象徴として、善光寺道名所図会(1849年・豊田利忠)にものっている「あめ市」の祭りが取り上げられていました。 初市の宝船と七福神は、商売繁盛を願うあめ市のシンボルとして、 本町5丁目の神輿行列の練り物とされたもので、始まりは1832年(幕末)だとか。

船と人形は明治のものだそうです。 |

|

|

|

|

御神酒徳利(1886)は、本町2丁目の拝殿改修の際に、近江の商人から奉納されたものだそうで、松本との繋がりの深さが覗えます。

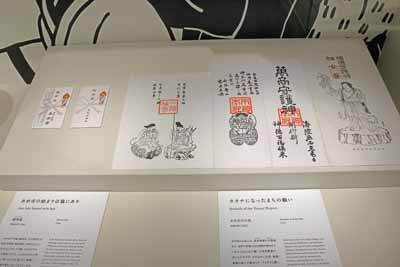

あめ市のお札。 御神塩は深志神社の神主が販売していたそうですが、後には町の子供達が扱う様になったそうです。 |

|

|

|

|

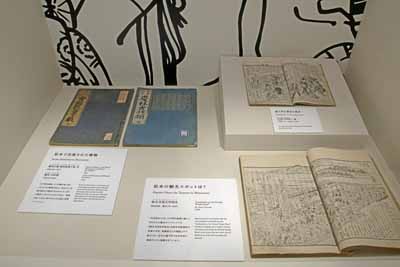

江戸後期には、松本でも本が出版される様になったそうです。

慶林訂補・慶林古状揃(1843、善光寺道名所図会(1849),方言修行金草鞋(1820・十辺舎一九)が展示されていました。 |

|

| 寺社一覧へ | 目次へ・・・・次ページ・・・・戻る |

|

|

|