|

|

|

| 3/18 | |

|

|

|

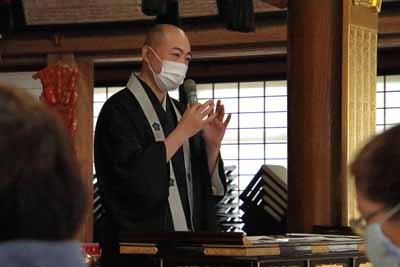

今回のマリオ倶楽部の為に作っていただいた、資料を基に神仏混淆・神宮寺の成り立ちと役割そして、 諏訪大社神宮寺、特に下社神宮寺の様子等解説して頂きました。 仏教伝来当初は、神道との対立もあったが、インドでは既に地元神の取り込みの経験もあり、 奈良時代には、荒ぶる神を仏の慈悲で宥めるという事で、神の為の寺を置く様になったのだそうです。 平安時代になると、神宮寺も普及し、神は仏の現れで、六道の天に位置するものとする、 本地垂迹説が広まり、神の本となる仏が決められる様になったとか。 それにより、社僧の役割も、神の為ではなく、本地仏を祀る事に変わって行ったそうです。 諏訪の神宮寺としては、諏訪大社上社・四寺、下社・三寺、 他に平福寺・柴宮別当寺、真秀寺・小萩神社別当寺、甲立寺・八釼神社別当寺等もあるそうです。 諏訪大社上社では、本地仏が普賢菩薩、下社・秋宮は千手観音、下社・春宮は薬師如来と決まったそうです。 上社の神宮寺としては、上神宮寺・如法院・蓮池院・法華寺の四寺、 下社では、秋宮に下神宮寺・三精寺、春宮に観照寺の三寺が有ったそうです。 鎌倉時代には、神道の反動もあり、仏優位から、神仏の究極一致を説く様になったとか。 江戸時代になると、神道優位説が出て来て、明治の神仏分離令に伴い、 神官や神人の社僧への不満や、庶民の江戸時代の寺請制度への不満も有って、 廃仏毀釈へと進み、神宮寺の取り壊しが行われたそうです。 それにより、上社では鎌倉時代・知久氏の寄進による五重塔普・普賢堂、 下社では、武田勝頼寄進の、三重塔・千手堂等も取り壊されてしまったそうです。 その折り、神宮寺より関連各寺に移された、仏像等が残っているそうですが、 下社神宮寺の仏像(大日如来坐像・三重塔、千手観音)は、末寺であった岡谷・照光寺へ、 当平福寺には、三精寺より、阿弥陀如来・十一面観音・不動明王・日限地蔵、 観照寺からは日光月光菩薩・十二神将・不動明王が移されているそうです。

講義の後には、本堂の見学をさせて頂きました。 |

|

|

|

| 本堂欄間・彫刻家武田苞信・下諏訪。 | 本堂天井絵・佐原永泉・岡谷市。 |

|

欄間は、二十四孝の孟宋・郭巨・(揚香)昭和17年の作だそうです。 |

|

| 寺社一覧へ | 目次へ・・・・次ページ・・・・戻る |

|

|

|