|

|

|

| 1/17 | |

|

第二百二十四回自然と歴史探訪[江戸前期諏訪の街・御渡記録解説] |

|

|

|

|

|

| 講師紹介。 |

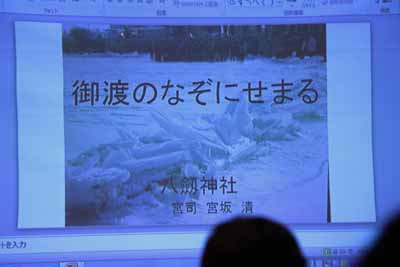

本日の講演テーマ。 |

|

諏訪湖の御渡について:講師・八剱神社 宮坂 宮司 |

|

|

コロナへの対応にも多少慣れて来たのか、GO TOキャンペーンとか、人の動きも多少活発になって来た様です。 そんな中、地元の歴史や自然を学ぶマイクロツーリズムが注目されているそうで、 今回は諏訪のルーツを訪ねる企画の第一弾として、長年御渡神事を行って来られた、 八釼神社の宮坂清・宮司をお招きして、御渡の謎と八釼神社、 そして神社とも関連の深かった、高島藩・高島城について学ぼうと企画されたそうです。 今回講師をして下さる宮坂宮司には、2003年の第8回のマリオ倶楽部で手長神社を訪れた時、 静かな境内で素敵な笛の音を聞かせて頂いた事がありました。 今日は最初に、マリオさんに集合、御渡についての講義から始まりました。 オミワタリは、神が渡るという事で、御神渡とする人もいるそうですが、正しくは御渡だそうです。 御渡は1/6日の小寒から1/20日の大寒に欠けて−10度以下の日が3回ほどあると出来るのだそうです。 水分変化を見て居るとわかるとか。 室町時代には、4本の御渡が出来た事もあるそうですが、江戸時代以降は3本出来るのが普通だそうです。

上諏訪側から下諏訪側に出る一と二の御渡、大和から湊へ向かう佐久の御渡だそうです。 |

|

| 寺社一覧へ | 目次へ・・・・次ページ・・・・戻る |

|

|

|