|

|

|

| 13/19 | |

|

|

| 建福寺から見た南アルプス・仙丈岳。 |

建福寺本堂。 |

|

建福寺は平安末期から鎌倉初期の頃、真言宗・文覚上人によって鉾持山乾福興国禅寺として開かれたそうです。 しかし南北朝後に衰退、武田信玄の帰依により静岡市・臨済寺の東谷宗杲禅師を招いて、 臨済宗の寺として中興開山、武田勝頼が高遠城主となった時、武田家菩提所となったそうです。 江戸時代初期に保科氏が高遠藩主となった時に、菩提寺とし大寶山建福寺と改名したのだそうです。

高遠には、藩主の菩提寺は、鳥居家・峰山寺、内藤家・満光寺と三つあるそうです。 |

|

|

|

|

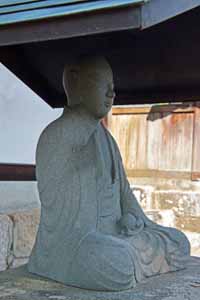

本堂の前に、願王地蔵菩薩がありました。 建福寺は、温泉寺と同じ臨済宗の寺で、願王和尚が建福寺の受戒会座中に亡くなったそうで、 温泉寺の願王地蔵はその年、貞治65歳の作だそうですが、 こちらは翌年・貞治66歳の時に作られたものだそうです。 地蔵の手の甲が、衣服につく様に彫られていますが、貞治の作品は、

この様に壊れない様な配慮がされているものが多いそうです。 |

|

|

|

|

もう一体、守屋貞治の作品があるというので、案内して頂きました。

個人の要請で作られたものだそうで、墓地の中にありました。 |

|

| 寺社一覧へ | 目次へ・・・・次ページ・・・・戻る |

|

|

|