|

|

|

| 1/11 | |

|

第百九十一回自然と歴史探訪[教科書を持って・命の水養川堰・を学ぶ] |

|

|

|

| 大河原堰の流れ。 | |

|

|

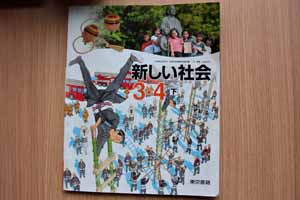

| 小学校3・4年生・社会科の教科書。 | |

|

滝の湯堰・取り入れ口 |

|

|

今回の旅は、江戸時代中期に八ヶ岳山麓の用水路造りに一生をささげた 坂本養川の偉業を学ぼうと企画されたそうです。 養川は、1785〜1800年の15年間で、16ケ所の堰を造ったそうですが、 そのうちの滝の湯堰・大河原堰の二つの堰が、昨年・平成28年11月に ICID(国際灌漑排水委員会)の第67回国際執行理事会で世界灌漑施設遺産に認定されたそうです。 ICIDはあまり馴染みがありませんが、1950年にインドで設立され、 日本では農林水産省が事務局を担当しているそうです。 世界灌漑施設遺産は、平成27年までは、世界で47ケ所、内日本で27ケ所あったそうですが、 平成28年には新たに国内14施設が認定されたそうです。 長野県では、安曇野の拾ケ堰も認定されたそうです。 以前訪れた、牛伏川階段工も何かに指定されていたと思っていましたが、こちらは国の重要文化財でした。 今回は特別に中洲公民館の関先生にご案内いただける事になったそうで、充実した一日が期待できそうです。 関先生は、元は湖南小学校で社会科の先生をしておられたそうで、 その頃使って居られた社会科の教科書に坂本養川の事がのっているという事で、全員教科書をお借りしての勉強会です。 教科書は2002〜2015年まで、全国で使われていた東京書籍の 新しい社会3・4下で、ここでの記述にも先生は協力して来られたそうで、 そんな教科書作りの話もお聞きする事が出来ました。

先生は、今でも年4・5回は小学生の案内をすることがあるそうです。 |

|

| 寺社一覧へ | 目次へ・・・・次ページ・・・・戻る |

|

|

|