|

|

|

| 14/14 | |

|

|

|

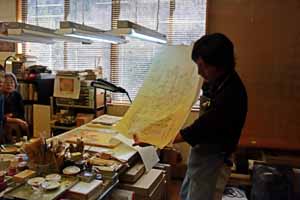

隆康氏は高野山に7年修行、得度もされたそうですが、父・栄氏の残された元図を基に描いている時、 この表現は何を表しているのかわからず見返す事もあるそうです。 背景の地塗りは先に書くのだそうですが、自由で依頼主の思いも入れる余地はあるそうです。 台の上の大作の涅槃図は、縮図を2本書いたそうで、今回の完成までに6年ほどかかっているそうです。 入口に大作の、曼荼羅がありましたが、このような大作になると床に置いて巻きながらかかねばならないそうです。 色は、描きあがった時だけでなく、時代がたって古色がかかった時の色合いを思いながら描かれているそうです。

いずれにしろ、膨大な集中力と忍耐を要する、修行の道の様で感服の至りです。 |

|

|

|

|

|

|

ギャラリーに戻り、お茶を御馳走になりながら、父栄氏の作品や思いについて話して頂きました。 栄氏は伊那の陶器店で働いており、後に美術商を始めたそうですが、 どうしても絵描きになりたいと思っており、どんな絵にするか考えていた所、 夢枕に観音様が現れ、私を書けば暮らしていけるとのお告げがあり、仏画を描く様になったのだそうです。 国宝の半分は仏画だそうで、200年から1000年のものまであるそうですが、 自分の世代に後世に残るものがなくならぬ様、また画法も文化も残さねばならぬと言われていたそうで、 自分達もそうしたいものと思いガンバッテおられるそうです。

隆康氏は、各地での写仏講座の講師も務められているとか。 栄氏の作品は、地元諏訪にも幾つか残っているそうで、 岡谷の平福寺の両界大曼荼羅は、成田山新勝寺の平成大曼荼羅の制作に当たって、 和尚から試作に書けと言われ製作したものを納めたものだとか、 その他にも上社の襖絵とか、メンバーの方の家にも残っているとか。

思い出話はつきませんが、今回の旅もここでお開きとなりました。 |

|

| 寺社一覧へ | 目次へ・・・・次ページ・・・・戻る |

|

|

|