|

|

|

| 4/10 | |

|

|

|

諏訪郡は、奈良時代の721〜731年の10年間、諏訪国であったそうです。 10年で終わったのは、国分寺建設の負担減の為という説もある様ですが、 国分寺が造られたのは、さらに10年後の741年からでこの説もあやしく、

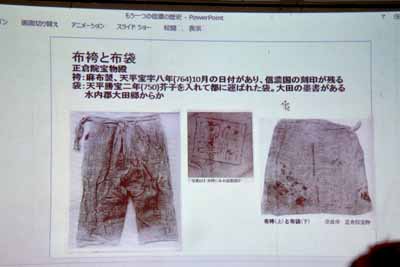

むしろ新規開墾で増税を見込んだが、思ったほど開墾が進まなかったという所ではないかと思われます。 信濃の国の国府は8世紀には上田、9世紀には松本筑摩に移されたとされていますが、 今だに国衙の遺跡は見つかっていないそうです。 古東山道は、大和政権が東国支配の為に作った官道で、 美濃から神坂峠を越えて秋葉街道に、 そして高遠から杖突峠、雨境峠を越えて佐久に出た事になっていますが、 律令制の東山道では、郡衙間を結ぶ道としても使われており、 深沢の駅経由で岡谷を通り下諏訪を抜けていったのでは、との事でした。 律令制下の租税制度は、祖庸調、祖は米で正倉に蓄えられ地方の財源に、 庸・調は人頭税で、労役の代納物・布・特産品等を都に納めたそうです。 正倉の遺跡は座光寺の恒川遺跡があるそうです。 綿が一般的になって来たのは江戸時代からだそうで、それまでは麻か絹、 東山道は麻、東海道は絹、甲斐の綿と定められていたそうです。

信濃布は、大量で品質も安定していたそうです。 |

|

|

遺跡めぐり:須久茂塚古墳 |

|

|

|

| 旧中山道・下諏訪。 |

明治の香りの残る新中山道・岡谷。 |

|

|

| 片間地区・郡衙内で上級官人の住宅や仏事に関する遺物が出た。 |

京セラの裏通り・官庁街かな。 |

| 寺社一覧へ | 目次へ・・・・次ページ・・・・戻る |

|

|

|